Prodigio del cielo, fenomeno, piccolo mago dotato di capacità strabilianti, miracolo, enfant prodige, futuro genio, eterno fanciullo, giovanissimo Maestrino, raro e portentoso giovanetto, uomo geniale, mostro d’ingegno, barbaro romantico, il divino, l’ultraterreno, il fanciullo perfetto, l’incarnazione di un miracolo, dell’amore e della bellezza, l’immortale, lo straordinario talento musicale, il più illustre prodigio della storia, il rinomato virtuoso, il gioiello più fulgido della corona salisburghese sono solo alcuni degli epiteti che viaggiano attraverso i secoli per portare all’attenzione di tutti Johannes Chrisostomus Wolfgang Theophilus Mozart.

Prodigio del cielo, fenomeno, piccolo mago dotato di capacità strabilianti, miracolo, enfant prodige, futuro genio, eterno fanciullo, giovanissimo Maestrino, raro e portentoso giovanetto, uomo geniale, mostro d’ingegno, barbaro romantico, il divino, l’ultraterreno, il fanciullo perfetto, l’incarnazione di un miracolo, dell’amore e della bellezza, l’immortale, lo straordinario talento musicale, il più illustre prodigio della storia, il rinomato virtuoso, il gioiello più fulgido della corona salisburghese sono solo alcuni degli epiteti che viaggiano attraverso i secoli per portare all’attenzione di tutti Johannes Chrisostomus Wolfgang Theophilus Mozart.

Nato nella cittadina austriaca di Salisburgo il 27 gennaio 1756, alle ore otto di sera da Anna Maria Pertl e Leopold Mozart, il piccolo fu chiamato Wolfgang come il nonno materno e Johannes Chrisostomus dal nome del santo che si festeggiava per il suo genetliaco. Ultimo di sette figli fu l’unico, insieme alla sorella Maria Anna Walburga Ignatia detta ‘Nannerl’, a sopravvivere.

Fu il padre Leopold, musicista e maestro di cappella del principe arcivescovo di Salisburgo, ad occuparsi dell’educazione musicale dei due figli ma fu Wolfgang a convincerlo ad allontanarsi dalla protezione dell’arcivescovo Sigismondo von Schrattenbach della cittadina austriaca per viaggiare attraverso l’Europa e far esibire i figli davanti alle teste coronate e all’élite del vecchio continente in cerca di fortuna.

Il primo grande viaggio toccò due grandi capitali: la Parigi di Luigi XIV e Madame Pompadour e la Londra del giovane Re Giorgio III.

Il secondo viaggio ebbe come destinazione Vienna ma Leopold non ottenne i successi e le committenze sperate anzi urtò non poco la sensibilità dell’arcivescovo di Salisburgo che, per le continue assenze del suo Kappelmeister, gli sospese lo stipendio. Leopold, per non creare attrito con la corte, accettò la decisione e ne approfittò per chiedere un ulteriore permesso di viaggio.

Stavolta la meta prescelta fu l’Italia. La nostra penisola già conosceva per fama il piccolo Mozart e Leopold lo sapeva benissimo, tant’è che, nel periodo 1769-1773, fu al suo fianco per ben tre viaggi.

Il primo fu un lungo tour che dal dicembre 1769 finì a marzo 1771; il secondo fu un breve soggiorno a Milano di soli tre mesi, dal 21 agosto al 5 dicembre 1771, per la rappresentazione dell’opera Ascanio in Alba, in occasione delle nozze dell’arciduca Ferdinando d’Asburgo, quinto figlio di Maria Teresa d’Austria, con la duchessa di Massa e principessa di Carrara Maria Beatrice Riccarda d’Este; il terzo, sempre a Milano, per la rappresentazione delle opere Mitridate, re di Ponto e Lucio Silla, durante il carnevale del 1773.

Il nostro paese era il sogno e la meta di ogni artista, qui si respirava la bellezza e l’armonia, qui ci si formava, si acquisivano le basi per le più solide competenze artistiche, ci si perfezionava, si otteneva, se si meritava, la fama sperata e poi si partiva alla conquista del mondo, a servizio delle più alte teste coronate.

La nostra scuola musicale settecentesca aveva già formato molti allievi dell’area germanica, da Johann Adolf Hasse, a Florian Leopold Gassmann, Johann Christian e Carl Philipp Emanuel Bach, fino a Christoph Willibald Gluck. Quattro le città che si potevano vantare di avere Conservatori e Accademie di livello indiscusso: Venezia con il suo Ospedale della Pietà di vivaldiana memoria dove si formavano gli orfanelli e le ragazze povere; Bologna con l’Accademia Filarmonica e la grande scuola di Padre Martini; Roma con l’Accademia degli Arcadi e Napoli con il Conservatorio della Pietà e la scuola facente capo a Francesco Durante.

Il pensiero di Leopold fu proprio quello di far conoscere al piccolo Wolfgang i grandi maestri, due su tutti: Padre Giovan Battista Martini a Bologna e Francesco Durante a Napoli. Leopold era convinto che solo questa fosse la via possibile per fare del figlio un vero e proprio grande compositore, dotato di una posizione lavorativa stabile e di straordinario prestigio.

Il primo dei tre viaggi in Italia è il più lungo, il grand tour come si diceva all’epoca, quello che sigla l’unica ed eccezionale unione di Wolfgang Amadeus Mozart con il nostro Mugello. Solo durante questo viaggio Mozart attraversa la vallata e per una sola volta, quella del viaggio di andata da Bologna a Firenze.

Leopold e Wolfgang partono da Salisburgo il 13 dicembre 1769; il 15 sono ad Innsbruck; una settimana dopo a Bolzano; per la vigilia di Natale a Rovereto; il 5 gennaio 1770 a Verona; il 10 a Mantova.

Sono i grandiosi successi e le più entusiastiche acclamazioni di pubblico ottenute nei concerti pubblici tenuti nelle due ultime città sopra citate ad aprire al giovanissimo Maestrino le porte del capoluogo lombardo. Il governatore salisburghese della Lombardia, il Conte Karl Joseph von Firmian, fa esibire il piccolo Wolfgang nel suo palazzo il 18 febbraio e il 12 marzo, facendolo conoscere alle più potenti famiglie dell’aristocrazia lombarda, possibili future committenti, così come ai più noti compositori della città, primo fra tutti Giambattista Sammartini, già maestro di Gluck e del napoletano Niccolò Piccinni. Leopold, invece, organizzò un concerto pubblico per il 23 marzo. Questa sosta fu una delle più importanti. Come ci attesta l’Albertini «in presenza del Duca di Modena il conte Firmian volle che [Wolfgang] desse prova dello straordinario ingegno drammatico; gli furono presentati dei versi del Metastasio e compose quattro arie che stupirono il pubblico della sala ed ebbe subito l’incarico di scrivere un’opera seria con l’onorario di cento gigliati, circa mille marchi d’oro, e libero alloggio durante il soggiorno milanese. L’opera doveva esser pronta pel prossimo novembre e a Milano avrebbe trovato anche i cantanti.»[1].

Luogo della rappresentazione il Regio Teatro Ducale.

Leopold non poteva ritenersi più soddisfatto per le sorti del figlio; le sue mire sembravano prendere la direzione giusta.

Lasciata Milano, i due viaggiatori toccano Lodi, poi Parma. A fine marzo, il 24, arrivano a Bologna, ospiti del Conte Gian Luca Pallavicini Centurioni, grazie ad una lettera di raccomandazione firmata da von Firmian. Bologna è per Wolfgang la città eletta, il culmine dei suoi primi traguardi. Qui conosce Padre Martini, il ‘semidio italiano’, ne diviene allievo e instaura col vecchio saggio studioso francescano un legame unico ed autentico, «non solo il vincolo di maestro e scolaro, ma di amicizia e di devozione tenne uniti quei due animi fatti per comprendersi nonostante la grande disparità degli anni […]. Padre Martini lo comprendeva.»[2].

La visita bolognese, seppur breve, segna, dunque, profondamente la personalità di Mozart che, nell’ottobre dello stesso anno, risalendo la penisola da Napoli, si fermerà nuovamente nella città universitaria.

Da Bologna a Firenze.

Il giovane granduca Pietro Leopoldo, regnante nella città gigliata dal 1765, lo attende alla sua corte.

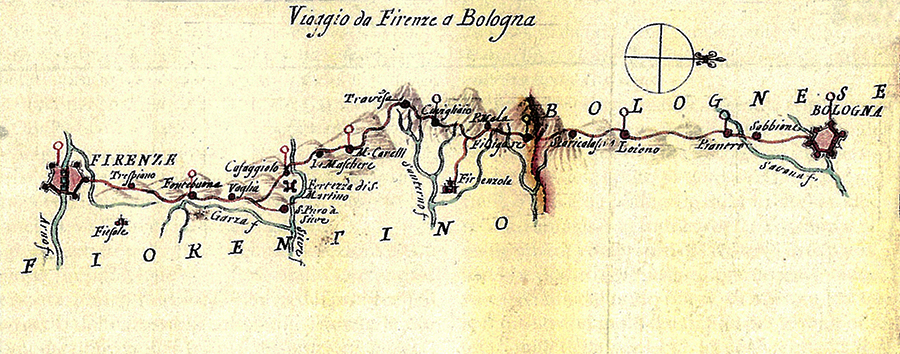

Il viaggio in carrozza da Bologna a Firenze non poteva non toccare la nostra vallata; si dovevano attraversare gli Appennini.

Per rendere più facili i collegamenti con Vienna, il Granduca ordinò un ammodernamento della vecchia strada di collegamento Bologna-Firenze trasformandola in carrozzabile. Il conte Emmanuel di Richecourt, stretto collaboratore di Francesco Stefano di Lorena, insieme al soprintendente alla viabilità Filippo Guadagni progettarono, nel 1747, il nuovo tracciato, più alto rispetto al precedente ma molto più breve. Si abbandona il Passo del Giogo, a discapito dei paesi di Firenzuola e Scarperia, a favore del Passo della Futa che, in breve tempo, divenne la transappenninica nazionale, percorribile in un solo giorno di viaggio, in un tempo di 12-15 ore, secondo le condizioni della strada.

Leopold e Wolfgang si mettono in viaggio e percorrono la nuova via, attraverso il Mugello.

«Ai tempi di Mozart si viaggiava in carrozze che permettevano di portare con sé il bagaglio. In genere si viaggiava con un postale che trasportava lettere, beni e persone e che seguiva un tragitto prestabilito a una velocità prescritta. I viaggiatori prenotavano una carrozza presso le stazioni di posta dove venivano fissati i posti»[3] ci informa Paola Gibbin, curatrice del catalogo della mostra ‘Mozart a Firenze’, svoltasi nel 2006, alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Immaginiamo, dunque, il viaggio di Leopold e Wolfgang su una carrozza. Padre e figlio partono da Bologna giovedì 29 marzo 1770 ed arrivano a Firenze venerdì 30 marzo, in serata, prendendo alloggio all’albergo dell’Aquila nera.

Leggendo le lettere del giovane Wolfgang spesso apprendiamo che i viaggi in carrozza non sono il massimo della comodità… «questa vettura fa rigettare l’anima», «i sedili [sono] duri come sassi», «non pensavo più di riuscire a portare il mio sedere integro [..], per due stazioni di posta ho viaggiato appoggiandomi alle mani, sui cuscini, con il sedere sollevato in aria..»[4].

Il 29 marzo 1770 li avremmo incontrati per il Passo della Futa.

La loro carrozza tocca le varie stazioni di posta della nuova transappenninica carrozzabile: da Sabbione a Pianoro, poi a Loiano attraverso Scaricalasino, poi a Le Foligare [ora Le Filigare], a Pietramala, per arrivare a Cavigliaio [ora Covigliaio], fino alla vetta della Traversa, per poi scendere a Monte Carelli [ora Montecarelli], fino a Cafagiolo [ora Cafaggiolo], passando per Le Maschere, e ancora per Vaglia raggiungendo la stazione di Fonte Buona [ora Fontebuona] e, infine, attraverso Trespiano, giungere a Firenze[5].

Wolfgang e Leopold toccano nove stazioni e mezzo di posta, attraversano tre fiumi – il Savena, il Santerno e la Sieve – percorrono 58 miglia ed entrano, venerdì 30 marzo 1770, per porta San Gallo di Piazza della Libertà, in Florentia.

Ma la traversata del Mugello non fu troppo fortunata. Padre e figlio «rivolgendosi a Firenze speravano andar incontro alla primavera fiorita: freddo intenso, pioggia e vento furioso li colse al limitare della città del giglio!»[6].

Anche le esibizioni alla corte granducale dovettero aspettare. Leopold scrivendo a sua moglie, rimasta a Salisburgo con Nannerl, le racconta «La sera del 30 marzo siamo felicemente arrivati a Firenze, il 31 siamo rimasti in casa tutta la giornata e Wolfgang è restato a letto fino a mezzogiorno perchè si era preso una leggera infreddatura a causa della pioggia e del vento forte che abbiamo incontrato in montagna. Gli ho fatto prendere del tè e dello sciroppo di viola e l’ho fatto sudare un po’.»[7].

La prima esibizione fiorentina è la celebre accademia del 2 aprile alla Villa del Poggio Imperiale; qui Wolfgang suona col violinista Pietro Nardini, conosce il celebre castrato Luigi Manzuoli e ottiene l’invito per il secondo concerto, nel salotto privato della poetessa arcade Corilla Olimpica [anagraficamente Maria Maddalena Morelli], dove conosce l’allievo di Nardini, Thomas Linley, ‘il piccolo inglese’ con il quale stringe un’autentica, seppur breve, amicizia.

I due salisburghesi si congedano da Firenze senza incarichi di rilievo e partono alla volta di Roma. Arrivano nella città santa l’11 aprile. Scendono poi a Napoli, incontrano il Re, assistono all’Armida abbandonata di Niccolò Jommelli al Teatro San Carlo, conoscono Giovanni Paisiello e Francesco Di Majo, alcuni cantanti e virtuosi partenopei. Mozart si esibisce al Conservatorio della Pietà senza, però, ottenere committenze per nuovi lavori. È in questa occasione che il coltissimo abate Galiani esprimerà con molta semplicità la sua sconcertante sentenza, una gran verità che, di lì a pochi anni, si sarebbe realizzata: «Il piccolo Mozart non andrà oltre il bimbo prodigio. Ecco tutto»[8].

Il 25 giugno Leopold e Wolfgang lasciano Napoli per risalire a Roma. Un nuovo viaggio in carrozza con imprevisto. Leopold si è rompe la tibia durante un incidente di vettura all’ultima stazione di posta prima di Roma. Il cavallo si impenna, la carrozza si ribalta e Leopold, cercando di salvare il figlio, viene colpito da una sbarra di ferro che gli rompe l’osso della gamba. Guarirà solo alla fine dell’estate.

Per questo motivo i Mozart non toccheranno più Firenze e neppure il Mugello perchè per raggiungere nuovamente Bologna passeranno da Loreto, facendo tappa al Santuario della Santa Casa per chiedere l’intercessione della Vergine per guarire la frattura alla gamba, risalendo da Senigallia, Pesaro, Rimini e Imola[9].

Un viaggiatore veramente eccezionale per la nostra vallata, come eccezionale, unico e irripetibile è il suo passaggio dalla Futa, considerando che nei tre viaggi compiuti in Italia, solo nel primo decide di percorrere, oltretutto per la sola andata, la nuova strada carrozzabile granducale.

Sappiamo che Leopold e Wolfgang attraversarono, dalle Filigare, un paesaggio «bellissimo: sulla destra colline coperte di vigneti e popolate di ville, di fronte le montagne degli Appennini e sulla sinistra una rigogliosa pianura, quasi tutta sistemata a giardini per gli abitanti della città. Un po’ oltre, si scorgono colline sulla sinistra, e poi da entrambi i lati. Queste colline, alla distanza di otto o nove miglia da Bologna, sono state lasciate allo stato naturale, poiché nulla è stato fatto dall’uomo, ma anche così appaiono assai fertili. Si scorge pure un ampio fiume […]. Le colline nei pressi di Foligare sono fittamente coperte di castagni e da un sottobosco di cespugli di alloro. […] Raramente in questa regione il paesaggio è roccioso, anzi, se gli abitanti fossero più industriosi, il terreno sarebbe fertile per ogni tipo di coltivazione. Qua e là si nota un piccolo spazio coltivato a viti, a grano […] dopo aver superato la cima più alta degli Appennini […] la campagna più ridente è meglio coltivata; qua e là qualche villa, qualche vigneto e davanti ad ogni casa una fila di cipressi. Anche a sei miglia da Firenze la campagna è bellissima e, benchè ancora fiancheggiata da alte montagne, fertile e verdeggiante. Non c’è un palmo di terra che sia lasciato incolto; questa regione appare la più ricca che abbia visto in Italia. A un miglio o due da Firenze, scendendo dalle colline, apparve al nostro sguardo, bellissima, la valle dell’Arno.

Ora si stendeva sotto di noi la città di Firenze, ma dall’alto non appariva così grande come l’avevo immaginata, né come poi la vidi in realtà.»[10].

[1] Cfr. Alberto Albertini, Mozart. La vita – Le opere, Milano, Fratelli Bocca Editore, 1942, p. 81

[2] Idem

[3] Cfr. AA.VV. Mozart a Firenze… qui si dovrebbe vivere e morire, Firenze, Vallecchi SpA, 2006, p. 80

[4] Cfr. Marco Munara (a c. di), Tutte le lettere di Mozart. L’epistolario completo della famiglia Mozart 1755-1791, Varese, Zecchini Editore, 2011

[5] Cfr. Daniele Sterpos, Comunicazioni stradali attraverso i tempi. Bologna – Firenze, cap. VIII, La transappenninica carrozzabile: costruzione e prime vicende, Novara, Istituto geografico De Agostini, 1961, pp. 127-64

[6] Cfr. Alberto Albertini, Mozart. La vita – Le opere, Milano, Fratelli Bocca Editore, 1942, p. 82

[7] Cfr. Marco Murara (a c. di), Tutte le lettere di Mozart. L’epistolario completo della famiglia Mozart. 1755-1791, Varese, Zecchini Editore, 2011, Vol. 1, p. 311, lettera n. 128

[8] Cfr. Bernhard Paumgartner, Mozart, Torino, Einaudi Editore, 1978, p. 151

[9] Cfr. Piero Melograni, Wam. La vita e il tempo di Wolfgang Amadeus Mozart, Bari, Editori Laterza, 2006, p. 70

[10] Cfr. Charles Burney, a c. di Enrico Fubini, Viaggio musicale in Italia, cap. XVII, Verso Firenze (31 agosto e 1° settembre 1770). Gli Appennini, Torino, EDT, 1979, pp. 187-88. Charles Burney (1726-1814) è stato organista, compositore e storico della musica inglese, contemporaneo di Wolfgang Amadeus Mozart, anche lui venuto in Italia pochi mesi dopo la coppia salisburghese, che ci lascia questo resoconto di viaggio attraverso la transappenninica carrozzabile da lui percorsa tra il 31 agosto e il 1° settembre 1770.

Sabrina Landi Malavolti

1 commento

Pingback: Il portale della musica del Mugello VIDEO - Mozart in Mugello. I brani della Corale Santa Cecilia e della Camerata dei Bardi a Scarperia - Il portale della musica del Mugello